Москва, 2 апреля – Наша Держава. Многие историки считают, что российское общество двигалось к Гражданской войне аккурат с 1917 года. Во

многом «раскол на два лагеря» проявился именно в массовом дезертирстве с

одной стороны и созданием ударных частей — с другой. Уже тогда

появились люди, желавшие мира «любой ценой» (и их было большинство) и

люди, готовые воевать до конца с внешним противником (но их было

меньше).

Февральская

революция не так сильно ударила по фронту, как приказ №1, выпущенный

Петроградским советом (авторы — меньшевики и соцдемы). Впрочем, все это —

звенья одной цепи, в стране фактически установилось двоевластие.

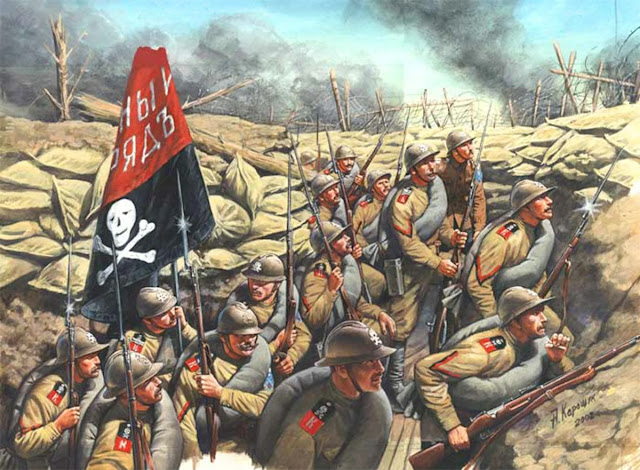

Временное

правительство и некоторые военачальники попытались остановить

разложение армии путем создания особых отборных ударных частей, которые

бы вдохновляли на подвиг остальных. Эти части предполагалось пополнять

только добровольцами.

Но

вот тут-то и кроется самое интересное. Сами авторы «концепции»

прекрасно понимали, что такие герои практически все обречены (об это

писал Гучкову член правления Русского торгово-промышленного банка).

«Туда

уходили все, в ком сохранилась ещё совесть, или те, кому просто

опостылела безрадостная, опошленная до крайности, полная лени,

сквернословия и озорства полковая жизнь. Я видел много раз ударников и

всегда — сосредоточенными, угрюмыми. В полках к ним относились сдержанно

или даже злобно.

А когда пришло время наступления, они пошли на колючую проволоку, под

убийственный огонь, такие же угрюмые, одинокие, пошли под градом вражьих

пуль и зачастую… злых насмешек своих товарищей, потерявших и стыд, и

совесть. Потом их стали посылать бессменно изо дня в день и на разведку,

и в охранение, и на усмирения — за весь полк, так как все остальные

вышли из повиновения…» (с) А.И. Деникин. Очерки Русской смуты.

ассистенты и адъютант 1-го Ударного отряда 8-й Армии (позднее

преобразован в Корниловский ударный полк) поручик князь Ухтомский, 1917

год.

«Ударничество»

всеми силами поддерживал военачальник А.А. Брусилов, против же выступал

М.В. Алексеев, уверенный, что война продлится еще долго, а такие

патриотические кадры нужно беречь.

И

именно в 1917 году уже появились те самые «корниловцы» — ударники 1-го

отряда при 8-й армии, в дальнейшем — первый ударный полк Русской армии,

первый полк армии Добровольческой.

Помимо

«частей смерти», были еще и «корабли смерти» плюс «волонтеры тыла».

Движение приобрело довольно масштабный размах, но все-таки недостаточный

для эффективного продолжения войны. И, да, подобные формирования

использовались и в качестве «заградительных отрядов», плюс планировалось

подавлять ими возможные перевороты. Тот же М.В. Алексеев, критикуя

Брусилова, требовал предоставить «ударникам» именно полномочия

«заградотрядов»:

«Считаю

большой ошибкой генерала Брусилова и других начальников, что бесполезно

погубили лучших людей и массу офицеров, пустив ударные батальоны

вперёд; за ними никто не пошёл. Ударные батальоны должны были составить

резерв и гнать перед собою малодушных, забывших совесть…» (с) Солнцева С. А. Ударные формирования русской армии в 1917 году

А вы все Сталин, Сталин, заградотряды, заградотряды…

Впрочем,

мысль-то здравая, все эти наработки потом явно использовались красными.

Требовалось удержать фронт и навести порядок в тылу. А как ты это

сделаешь, без крайних мер?

А

так, то последствия действительно казались плачевными: летнее

наступление Керенского (июнь 1917 года) провалилось, а ударные части

только «двухсотыми» потеряли почти сорок тысяч человек! (данные генерала

Н.Н. Головина)

С

другой стороны, выжившие ударники во многом оказались в итоге именно в

белых армиях (очень многие, из известных — Л.Г. Корнилов, В.К. Манакин,

М.О. Неженцев, Н.В. Скоблин, А.В. Туркул, М.Л. Бочкарева), где

использовали этот опыт штурмовых атак. Потери их не особо страшили. Вот

этот «культ обреченности», столь заметный у белых (на плакатах, в песнях

и т.п.) — явно следствие влияния ударничества, которое было явлением

героическим, но, с военно-политической точки зрения — бесполезным…