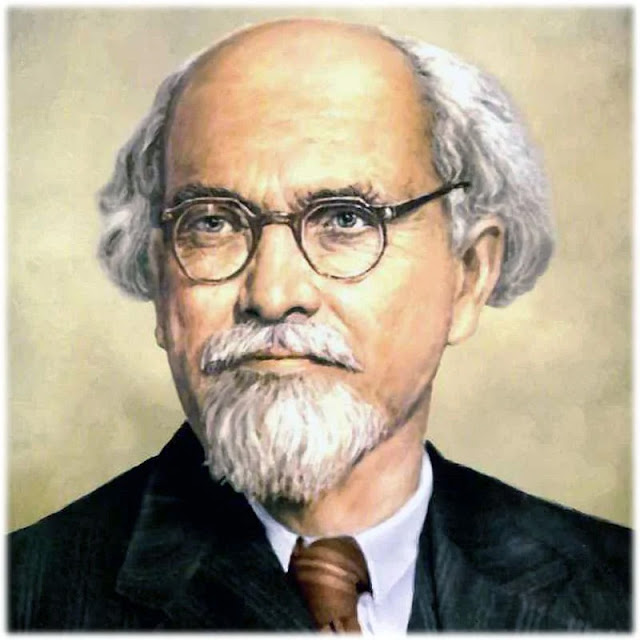

Москва, 19 февраля – Наша Держава. “Не

очень давно шевельнулось во мне особое чувство перехода от поэзии к

жизни, как будто долго-долго я шел по берегу реки, и на моем берегу была

поэзия, а на том – жизнь. Так я дошел до мостика, незаметно перебрался

на ту сторону, и оказалось, что сущность жизни есть тоже поэзия…” Так

писал и так жил, как писал, Михаил Михайлович Пришвин. Пришвин

растворился в своих книгах без остатка. С него мы начинаем познавать

окружающий мир: “Еж”, “Лисичкин хлеб”, “Берестяная трубочка”, “Ребята и

утята”. А потом взрослеем с “Кащеевой цепью”…

“На

иных березах, обращенных к солнцу, появились сережки золотые, чудесные,

нерукотворные. На других только наклюнулись почки, на третьих

раскрылись и уселись, как удивленные всему на свете, маленькие зеленые

птички. Там на тонких веточках сидят, вот и там, и там… И все это нам,

людям, не просто почки, а мгновенья: пропустим – не вернутся. И только

из множества множеств кто-то один счастливец, стоящий на очереди,

осмелеет, протянет руку и успеет схватить”.

Проза

Пришвина цвето-музыкальна, по большому счету весь Пришвин сплошная

светопись, кладовая солнца, повзрослевший Курымушка, но так и не ставший

взрослым. Второстепенный герой, зайчик из “Кащеевой цепи”:

“После

того я окончательно убедился, что герой может быть не только не героем,

но даже и личность в нем необязательна: он может просто, как зайчик,

выйти посидеть на терраску, а из-за этого произойдут события

грандиознейшие. Так бывает!”

Да,

так бывает. Его выгнали за наглое и даже вызывающе поведение из Елецкой

классической гимназии. Учитель по прозвищу Козел оказался в последствии

Василием Розановым.

Хулиган Пришвин – теперь наш учитель жизни.

Розанов

и Пришвин впоследствии встречались, вспоминали этот эпизод, с годами

обраставший все большими подробностями и значением. Розанов благословлял

Пришвина: “подальше от издательств”.

И

Пришвин ушел от революции, издательств, ушел в лес, как в литературу

или наоборот. Недаром конкурент его в прозе Соколов-Микитов как-то

саркастически выразился: «Пришвин…на своем эгоизме, со своей

эгоистической философией отдавал сердце лишь себе самому и „своим

книгам“, питаясь, впрочем, „соками“… был красив, но вряд ли храбр… как

городской барин и интеллигент».

Барина

и интеллигента издавали. Официальный, детский писатель Пришвин на

грузовике со своим сыном и прислугой ездил по городам и весям, встречал

рассвет и закаты в лесу, живописал словом. А другой, потаенный вел

дневник:

“Всем

научились пользоваться люди, только не свободой. Может быть, бороться с

нуждой и крайней необходимостью гораздо легче, чем со свободой. В нужде

люди закаляются и живут мечтой о свободе. Но вот приходит свобода, и

люди не знают, что с ней делать…”

Свою

подлинную летопись Пришвин реализовал в фотографии. В Сергиеве Посаде,

где, кстати, до сих пор нет музея Пришвина, в краеведческом музее

хранится его фото-архив. Пришвин снимал разгром большевиками Лавры.

А в дневнике отпевал ее:

“На

колокольне идет работа по снятию Карнаухого, очень плохо он поддается,

качается, рвет канаты, два домкрата смял… сбросили Карнаухого. Как

по-разному умирали колокола. Большой, Царь, как большой доверился людям в

том, что они ему ничего худого не сделают, дался опуститься на рельсы и

с огромной скоростью покатился. Потом он зарылся головой глубоко в

землю…”

Как будто о человеке умирающем писал, о жизни, весь уклад и быт которой заменили на новый:

“Карнаухий

как будто чувствовал недоброе и с самого начала не давался, то

качнется, то разломает домкрат, то дерево под ним трескается, то канат

оборвется. И на рельсы шел неохотно, его потащили тросами…”

Дневники

Пришвина худо-бедно издаются. Но оказывает ли Пришвин на современную

литературу хоть какое-нибудь влияние? Хотя бы приблизительно такое, как

оказал на него – Серебряный век в лице Розанова?

Сомневаюсь. Пришвина читают в основном читатели:

“Главное

горе портретной фотографии – это что люди стремятся изобразить собой,

что они “снимаются”. А в литературе этому точно соответствует, когда

писатели “сочиняют”. Пошлее этого сочинительства нет ничего на свете…”

Все

остальные сочиняют, нисколько не принимая в расчет, что издание книг и

присуждение премии – это еще не литература и далеко еще не талант. Ведь

по Пришвину талант – “это…есть способность делать больше, чем нужно

только себе, это способность славить зарю, но не самому славиться…”

Литература

по Пришвину – капли, которые сияли, блистали, радовались жизни, но

хватил мороз и не достигли они “большого, как океан, мира человеческого

творчества”.

Пишущему или марающему бамагу надо вегда помнить, он всего лишь – капля!

Но если творчество – капля, то Пришвин –

океан!

Михаил Пришвин родился 4 февраля 1873 года.