Санкт-Петербург, 15 марта – Наша Держава. «В эти роковые русские дни не нашлось на Русской земле ни одного человека, кто бы гласно и громко осудил преступный бунт, кто бы крикнул Царю: «Накажи их, Царь-батюшка, суровой твёрдой рукой, как государственных изменников». Ни аристократия, ни дворянство, ни служилое сословие, ни города, ни земство – никто не оказал поддержки. Да Россия и не знала о том, что происходит в столице…».

Эти слова принадлежат генерал-майору Царской Армии Сергею Позднышеву, одному из Председателей, созданной в эмиграции, в Париже в 1922 году, Союза ревнителей Памяти Императора Николая II. Члены этой организации или лично знали Государя, или служили под Его знамёнами и знали правду о Российской Империи. Союз ревнителей был создан для служения памяти мученически венец приявшего Императора Николая II и Его Царственной Семьи. Служа памяти Государя, члены Общества, как тогда, так и сейчас, должны были бороться с клеветой и распространением ложных сведений, порочащих светлую память Царя и Царской России.

В моём докладе прозвучат имена и фамилии исключительно членов Союза ревнителей, численность которых превышала тысячу человек. У Вас есть возможность услышать воспоминания о Государе и тех днях падения России не от нынешних политологов или большевиков-провокаторов, а от того, кто оставался верен Престолу и Имени Государя, даже после Его свержения.

В некоторых цитатах будет упоминаться слово «отречение», которое, возможно, кого-то смутит. В последнее время, часто обсуждается вопрос – что же в действительности произошло в тот роковой день 2 (15) марта 1917 года? Свершилось ли «отречение от Престола» или это очередной подлог тех, кто устроил государственный переворот в России – как внешних, так и внутренних врагов. Мы же предпочитаем использовать слово не «отречение», а отрешение.

Разумеется эмигранты, члены Союза ревнителей, знали только официальную версию отрешения, именуемую «отречением». Однако следует заметить, что при этом ревнители понимали –, власть была вырвана из рук Государя. И, в любом случае, Николай II оставался Боговенчанным Монархом – от миропомазания отречься невозможно, его нельзя отменить. Он оставался русским Царём и погиб Царём.

Итак, слово членам Союза ревнителей Памяти Императора Николая II: о Государе, о Его отрешении от власти и о революции.

Вот как вспоминал эти тяжёлые дни генерал-лейтенант Генерального Штаба Николай Тихменёв, занимавший в то время должность начальника военных сообщений театра военных действий и часто бывший в Ставке:

«Произошла революция. Великий потоп словесного гноя полился на Россию из уст новых её правителей и граждан «самой свободной в мире страны». И грязным валом встала над ней ненависть и злоба обезумевшей солдатчины, мастеровщины и «освобождённого народа». Первые всплески этого вала обрушились на беззащитную Царскую Семью. Не было того ослиного копыта, которое не лягнуло бы то, перед чем пресмыкалось ещё так недавно».

«В ближайшие и особенно последующие за «отречением» Государя дни, Ставка Верховного Главнокомандующего представляла отвратительное зрелище, – продолжает Николай Михайлович. – Штабные писаря, инженерные кондуктора, шофёры – вся эта штабная челядь, которой была набита Ставка, как и каждый большой штаб, – весь этот народ теперь, когда революция, так сказать, была уже официально объявлена, при каждом случае, с красными кокардами на фуражках, обвешанные красными повязками, бантами и с красными шарфами или лентами через плечо, наподобие генеральских лент, по одиночке, парами и группами, пешком и на извозчиках, озабоченно шныряли, носились и просто слонялись по городу. Собирались в кучки, на митинги, и говорили, говорили без конца, упиваясь пошлостью собственного красноречия.

Может быть никогда ещё не было сказано так много пустопорожних слов на темы о «самом свободном гражданине самой свободной в мире страны» и о «самом свободном солдате самой свободной в мире армии». И неизменно вся болтовня заключала в себе плевки в сторону Государя и поношение «проклятого свергнутого режима». Казалось, что для всей этой разнуздавшейся писарщины главным приобретением и достижением, главным «завоеванием революции» было право лакейски невозбранно ругать своих бывших господ. Увы, они отражали лишь большую часть России. Всё это заканчивалось призывами к соблюдению нелепой «революционной дисциплины» и «к борьбе до победного конца». Однако, речи о «революционной дисциплине» весьма плохо согласовались с действительностью. Дисциплина была, в сущности, вовсе «отменена». […] Слова о «войне до победного конца» звучали уже совсем не искренно. Все требовали этого «победного конца» и все готовы были «вести борьбу» однако с тем, чтобы никого не посылали на фронт, а, главное, в окопы. Очень скоро, однако, в этом хаосе российского разгильдяйства, верным отражением которого была и Ставка, стала ясно замечаться твёрдая, злостная направляющая рука – рука «Совета рабочих и солдатских депутатов» …».

«Мы не умолили Творца. Мы не смогли потушить пожар. Революция оказалась сильнее нас, – а это уже слова генерал-майора Сергея Позднышева, о котором мы говорили в самом начале. – Она (т.е. революция) пользовалась всеми средствами, не исключая и тех, которые мы считали аморальными и бесчестными. «Цель оправдывает средства», говорили вожди революции. Они обещали человечеству великие блага. Они звали к чему-то новому, неизведанному, к новой прекрасной жизни. Их пропаганда была искусна. Она пугала возвратом к старому. Она разжигала ненависть. Она интриговала, науськивала, озлобляла. «Грабь награбленное» – всё твоё. «Кто был ничем – тот станет всем». Она увлекала великой мечтой. В заманчивой форме она звала русский народ отдать «власть холопам, силу супостатам, смердам честь, изменникам ключи». И она победила».

И чего же добились бунтовщики и изменники? Смотрим дальше:

«Жуткая была песня рабов. Рабов, у которых отняли Бога, религию, душу, святость, мораль, семью и всё что было лучшего и духовно-нравственного в русском народе и в русской жизни, – вспоминает Сергей Дмитриевич. –Революция, как смерч, всё разрушила, переломала, выкорчевала с корнем. Ничего не оставила из того, чем жили предки, отцы и деды. Святая Русь – мечта нашей души, наш идеал, наша светлая северная звезда, наше православное царство с православным Царём, – потонула внезапно в мертвящей пучине смуты. Там, где реял державный, двуглавый орёл, где золотым блеском сверкала великая Восточная Империя – третий Рим, где осуществлялась правда и милость, где царствовала жизнь, – там утвердилась шайка агентов мировой революции – людей бессердечных, безжалостных, беспринципных и аморальных. Они объявили материализм новой религией человечества. Не стесняясь в средствах, они стали строить новый мир нового человека… И полилась кровь».

По словам Позднышева «вокруг Царя быстро возрастала жуткая, ледяная пустота»:

«Незримый круг отчуждения незримо сжимался, превращаясь в маленькую точку земли – для Голгофы… Внутри круга почти никого не осталось, только малочисленные верные без активности и дерзания. За кругом бесновалась столичная чернь, отбросы города и рабочие. Доморощенные российские «народолюбцы» в слепом яростном усердии расшатывали и вырвали последние устои Трона. Петербург выл, как голодный шакал. А дальше простиралась беспредельная страна, великая, смиренная, покорная, у которой никто не спрашивал мнения и с волей которой никто не считался. В роковой обречённости сплетались события и устремляли исторические события в бездну».

По заверению Сергея Дмитриевича Николая II предал не только обманутый народ:

«Многие из тех, у кого в руках была власть и сила, в роковые ответственные дни, не проявили мужества, дерзания и смелости, чтобы подавить бунт. У многих как бы омертвела воля и не оказалось государственного чутья, предвидения и дальнозоркости».

А что же происходило с Государем в эти дни?

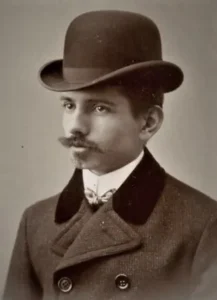

Наставник Цесаревича Алексея Николаевича Пьер Жильяр рассказывал, что «Он чувствовал, что политическое положение становится всё более и более натянутым, но всё ещё не вполне терял надежду»:

«…Страна страдала, устала от войны и страстно жаждала мира. Оппозиция росла со дня на день, гроза гремела, но Николай II продолжал надеяться, что, несмотря на всё, чувство патриотизма возьмёт верх над гибельными мыслями, порождаемыми в умах тревогою данной минуты: Он надеялся, что не захотят необдуманными действиями подвергнуть риску результаты войны, столь дорого стоившей стране. Он сохранил нерушимую веру в армию; Он знал, что боевое снаряжение, высланное из Франции и Англии, своевременно приходило и что оно улучшало условия, в которых армия воевала. Он возлагал величайшую надежду на новые части, созданные в России в течение зимы, и был убеждён, что русская армия будет в состоянии присоединиться весной к большому наступлению союзников, которое нанесёт роковой удар Германии и спасёт Россию. Ещё несколько недель – и победа была обеспечена.

«Тем не менее Государь не решался покинуть Царское Село, настолько Его озабочивало политическое положение, – продолжает Жильяр, – с другой стороны, Он считал, что не может далее отлагать свой отъезд и что долг повелевает Ему вернуться в Ставку. Наконец в четверг 8 марта Царь отправился в Могилев, куда прибыл на следующий день.

Едва Он успел покинуть столицу, как первые признаки волнения начали проявляться в рабочих кварталах столицы. Заводы забастовали, и в следующие дни движение быстро разрослось. […] Правительство не сумело принять никаких мер, могущих успокоить брожение. […] Прибегли к вмешательству военной силы. Но все полки были на фронте, и в Петрограде оставались лишь обучавшиеся запасные части, сильно разложенные пропагандой, организованной в казармах, несмотря на надзор. Не замедлили произойти случаи отказа в повиновении, и после трёх дней слабого сопротивления войска перешли одни за другими на сторону мятежников. 13 марта город был почти весь в руках революционеров, и Дума приступила к образованию временного правительства».

Обратимся также к словам Дворцового коменданта, генерал-майора Свиты Его Величества Владимира Воейкова, который сопровождал Государя во всех поездках, в том числе, был с Царём в тот трагический день.

«Второго марта, выйдя рано утром из вагона, я был поражён массой беспокойно гулявших по платформе офицеров разных частей. Из разговоров с некоторыми из офицеров я узнал печальную весть о разграблении и сожжении дома моего тестя; затем шли рассказы о деятельности Исполнительного комитета Государственной думы, о преследованиях чинов корпуса жандармов и полиции, сожжении окружного суда, выпуске из тюрем арестованных, разгроме участковых полицейских управлений и аресте многих членов старого правительства в здании Государственной думы, где Министерский павильон обращён в арестный дом. Рассказывали, что революционеры по ночам забираются в казармы и митингуют среди запасных, которых в то время в Петрограде было сосредоточено около 200 тысяч человек, причём главный контингент составляли рабочие местных заводов; работа пропагандистов превратила дисциплинированные воинские части в вооружённые революционные массы».

По словам Воейкова приближённые к Государю генералы предательски уверяли Монарха в том, что «сейчас единственный выход – отречение». И мол, с этим мнением согласны и все главнокомандующие войсками и командующие флотами.

«Меня крайне поразила как осведомлённость Рузского, так и спокойствие, с которым он говорил о неисполнении служебного долга теми, в чьи руки Государь отдал такую большую долю своей власти, и кто продался руководителям нашего революционного движения».

Далее, в своих воспоминаниях Владимир Николаевич приводит все телеграммы, которые были посланы Государю с требованием отречения. После чего он делает горький вывод о том, что родной дядя, генерал-адъютанты, генералы и адмиралы из ближайшего окружения, «оказались теми людьми, которые, изменив военной чести и долгу присяги, поставили Царя перед необходимостью «отречься от Престола»: решив примкнуть к активным деятелем Государственной думы, трудившимся над ниспровержением строя, они своим предательством лишили Царя одного из главных устоев всероссийского трона».

…Иуда предал Христа и покаялся – вернул тридцать сребреников; а наши генералы и адмиралы предали Царя и не покаялись…».

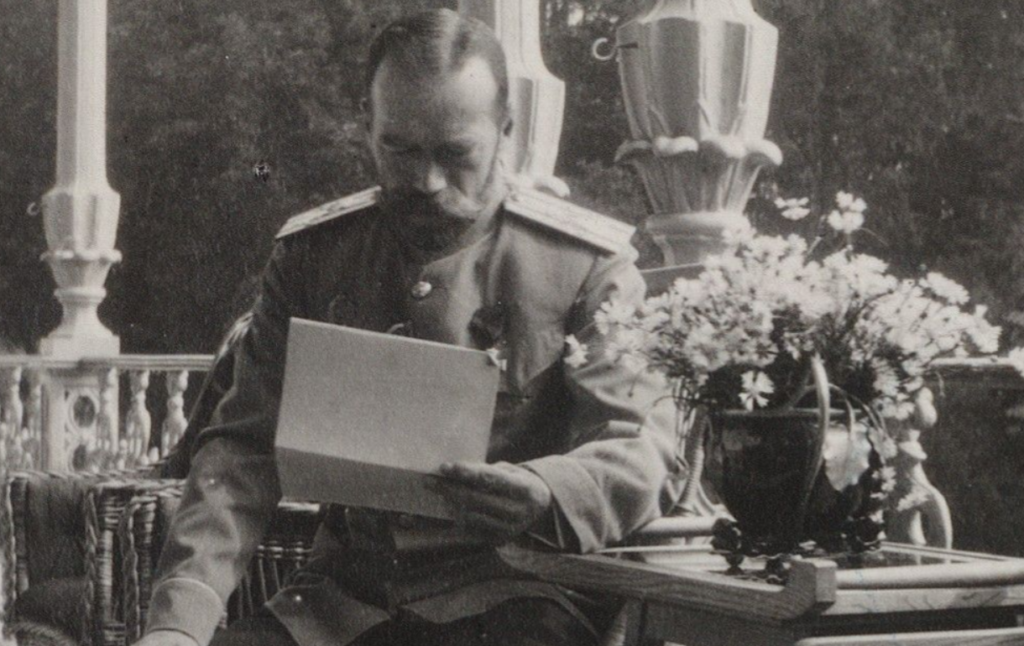

Воейков так вспоминает эти горькие минуты:

«Как только поезд двинулся со станции, я пришёл в купе Государя, которое было освещено одной горевшей перед иконою лампадой. После всех переживаний этого тяжёлого дня Государь, всегда отличавшийся громадным самообладанием, не был в силах сдержаться: Он обнял меня и зарыдал… Сердце моё разрывалось при виде столь незаслуженных страданий, выпавших на долю благороднейшего и добрейшего из Царей.

Только что пережив трагедию […] из-за измены и подлости отрёкшихся от Него облагодетельствованных Им людей, Он, оторванный от любимой семьи, все ниспосланные Ему несчастья переносил со смирением подвижника… Образ Государя с заплаканными глазами в полуосвещённом купе до конца жизни не изгладится из моей памяти.

Я просил Государя разрешить мне оставаться безотлучно при Нём, в каких бы условиях Он или его семья ни находились, что Государь мне обещал.

Затем я счёл долгом коснуться вопроса о необходимости Царю с Семьёй покинуть пределы России. Отрицательный Его ответ на это предложение показал, как горячо Он верил в русский народ и как беспредельно любил свою Родину.

В этот день Государь занёс в свой дневник: «В час ночи уехал из Пскова с тяжёлым чувством пережитого… Кругом измена, и трусость, и обман…»».

Здесь уместны слова упомянутого в начале доклада генерал-майора Сергея Позднышева: «Как огненные знаки вспыхнули эти слова в ту страшную ночь, когда переломилась русская история и пала в звериные, тёмные бездны революции великая Россия. Эти слова не сотрёт время; не смогут смыть их раскаяния, оправдания и разъяснения. Они останутся на веки веков и будут свидетельствовать о недостойных делах и о малодушных чувствах, проявленных теми, кому было много дано. Они будут гореть на челе их и с этой роковой печатью они – творцы февраля и двух дней марта – уйдут в историю».

Свершилось непоправимое. Великий Царь великой Державы был свергнут.

Совершенно справедливо говорил флигель-адъютант Государя полковник Владимир Свечин: «Виновны те, что готовили революцию, те, что ей сочувствовали, те, что её приветствовали и те, что захватив власть, не сумели сдержать лютого зверя и отдали Родину нашу на поток и разграбление и, в больше или меньшей степени, виновны все в не противодействии и в попустительстве».

Спустя десятилетия последователи большевиков насмехались, мол, якобы слабый Царь, проспал революцию и развалил Россию. Некоторые, пытаясь обелить ничтожество своих предшественников – убийц и террористов – повторяют эту ложь и в наши дни. Но мы знаем, что это была очередная, и самая гнусная, клевета на Святого Царя.

Верным Богу, долгу и России был лишь Государь. «В то время, когда все силы, явные и тайные, ополчились против принципа Царской власти, Николай II за неё боролся, – говорил государственный общественный деятель, сенатор Пётр Стремоухов. – Наследник Петра Великого, Великой Екатерины, Александра Благословенного, Царя-Освободителя и Царя-Миротворца не захотел сойти с пути своих державных предков и был уничтожен. И защищал Государь Богом данную Ему власть, чтобы довести войну до победного конца в высоком сознании чести своего народа».

Закончим доклад пронзительными словами генерал-майора Сергея Позднышева: «Императору Николаю II надо было пройти через бездну унижений, позора и мучительных страданий. Он душу свою полагал за Россию, а Ему кричали: «Долой! Ты нам не нужен, Ты нам враждебен, мы презираем Тебя, мы отрекаемся от Тебя» … Надо было смириться перед испытаниями, поднять Крест и с Крестом идти по пути Христа; подняться к тем высотам святости, на которые взошёл Богочеловек; и повторить Его слова: «Отче, прости им; они не ведают, что творят» …».

Настоящий доклад был прочитан в рамках круглого стола “Сильный, державный Царь православный”, который прошёл в Санкт-Петербурге в Доме Дружбы 15 марта 2025 года.