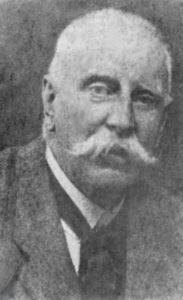

Великий Новгород, 14 мая – Наша Держава (Ольга Осетрова). Михаил Владимирович Иславин родился 14 мая 1864 года в Санкт-Петербурге и был крещён в домовой церкви Спиридона Тримифунтского при департаменте уделов. Его отец, Владимир Александрович, служил чиновником в министерстве государственных имуществ, а также являлся автором подробного этнографического исследования о быте народов крайнего севера. Мать, Юлия Михайловна, из семьи южных дворян Кирьяковых, была редкой красавицей, черноволосой и кареглазой.

Род свой предки Михаила Владимировича Иславина вели от потомка племянника норвежского короля, который ещё в XI веке приехал в Киев служить Ярославу Мудрому. Бравые военные и яркие светские красавицы известных дворянских фамилий – Шереметевы, Апраксины, Малиновские, Хованские, Исленьевы… Один из известнейших – П.В. Завадовский, фаворит Екатерины II (разрабатывал по её поручению российскую банковскую систему и систему народного образования), при Александре I он возглавлял Комиссию по составлению законов. Дедушка нашего М.В. Иславина и отец Л.Н. Толстого владели соседними имениями в Тульской губернии и были лучшими друзьями, а когда Лев женился на Софье Берс – породнились (Софья приходилась Михаилу двоюродной сестрой). Владимир Иславин и Лев Толстой дружили с детства. Неудивительно, что черты характера отца и деда Михаила Владимировича собирательно присутствуют у героев нескольких романов этого писателя.

Иславин – измененная фамилия от дворянской Исленьев для его шестерых незаконнорожденных детей. Бабушка нашего губернатора, Софья Завадовская (по первому мужу Козловская) венчалась со своим вторым мужем, Александром Михайловичем Исленьевым, не получив развод: тогда с этим было сложно, даже личное обращение к Царю не помогло. (Причина краха первого брака была банальной – пьянство супруга). Дворянский статус вернул себе его сын Владимир, вернее – получил за свою безупречную службу, но уже на фамилию Иславин. Александр II пожаловал ему дворянство и герб 26 февраля 1866 г.

С 1874 по 1878 гг. Михаил обучался в Санкт-Петербургской гимназии Карла Мая, а затем поступил в Императорское училище правоведения, где пробыл до 1886 г. Эти два уникальных учебных заведения сыграли огромную роль в формировании его личности. В гимназии применялись передовые педагогические подходы к воспитанию и обучению, учитывающие природные склонности каждого ребенка, а также уважение к их личностям и теплую заботу о каждом ученике. Михаил проявлял явную склонность к гуманитарным наукам.

В училище правоведения его попечители Ольденбургские сумели создать уникальную атмосферу дружбы воспитанников, их особенную общность – фактически правоведскую семью, в которой продуманная программа обучения сопровождалась большим вниманием к нравственному воспитанию. За поведение ставилась отдельная оценка, критерии которой были высокие. Кроме преподавателей в штате имелись и воспитатели. Кроме общих предметов преподавались языки, с упором на практическую разговорность, а последний курс занимался в основном юридическими науками, при этом часто посещались судебные заседания и тюрьмы. Служение правде, верность Престолу и Родине были неизменными правилами среди педагогов и учащихся. У них имелся и свой девиз – respice finem («обдумай последствия своих действий», «предусматривай окончание»). Выпускники сохраняли свои традиции и ежегодно встречались многие годы после выпусков. (Пример своей верности Императорское училище правоведения показало в период февральско-мартовских событий 1917 года: приехавший к ним тогда ещё министр юстиции Временного правительства А.Ф. Керенский с речью о ненужности прежней дисциплины услышал мужественное возражение от директора училища, генерала З.В. Мицкевича, а сами воспитанники заявили, что они и впредь сохранят свои традиции).

И если принц А.П. Ольденбургский в 1886 году назначил Михаила дежурным по училищу в день визита к ним Императорской семьи (Александра III, Марии Феодоровны и Наследника Великого Князя Николая), то несомненно он был тогда в числе лучших учеников выпускного I класса. Приняв рапорт от Михаила Иславина, Государь поздравил собравшихся с 50-летием училища, а после визита в училищную церковь Св. Екатерины побеседовал с выпускниками. После этого Их Величества и руководство училища пили чай в библиотеке, присутствовал там и дежурный воспитанник Иславин. Вероятно, это было первое близкое общение Михаила с тогда ещё Цесаревичем Николаем.

После окончания училища М.В. Иславин поступил на службу в Министерство юстиции. Сначала был столоначальником в канцелярии одного из департаментов Сената, затем помощником обер-секретаря.

В 1893 году Михаил Владимирович венчался в Санкт-Петербурге с дворянкой Марфой Валериановной Башкировой. До свадьбы она была фрейлиной Императрицы Александры Феодоровны. Их первенец Владимир родился в 1894 году, его крестили в новгородской Никитинской церкви, дочерей Варвару (1895) и Марфу (1905) – в Мининской церкви Старой Руссы, где проживала родная сестра Марфы Валериановны, Варвара, со своим мужем С.В. Тиличеевым. И только младшая дочь Мария появилась на свет в его родном Санкт-Петербурге, в 1909 г.

C 1898 года он член Тверского губернского земского управления в чине коллежского советника. Работая там, курировал сразу несколько отделов – экономический, педагогический и статистический, ссудно-продовольственные дела, а также занимался проблемами пчеловодства и огородничества. В 1899-1900 годах был назначен товарищем прокурора Новгородского окружного суда. В 1901-1902 гг. являлся Уральским вице-губернатором: проводил ревизию уездных управлений области, осматривал медико-санитарное состояние ярмарок и рыбацких поселений, стал почётным мировым судьёй Уральского окружного суда.

С середины декабря 1902 по конец сентября 1905 г. был Вологодским вице-губернатором. За успешное переустройство Вологодского исправительного арестантского отделения получил Высочайшую благодарность. О его активной жизненной позиции красноречиво говорит участие в многочисленных советах и общественных объединениях: товарищ председателя (а позднее почётный член) Вологодского местного управления Российского общества Красного Креста, член правления Вологодского округа Императорского Российского общества спасания на водах, член Совета Вологодского отделения попечительства Императрицы Марии Александровны о слепых, председатель совета Вологодского общества земледельческих колоний и ремесленных приютов.

С апреля 1906 г. он работал в Министерстве внутренних дел в чине действительного статского советника. Одно время руководил дорожным отделом Главного управления по делам местного хозяйства, назначался представителем МВД в комиссиях и совещаниях по разным вопросам – от буксировки судов в навигацию до установления торговых сборов. Обсуждал проекты нескольких важных железных дорог, участвовал в съездах горнопромышленников юга России в г. Харькове и в съезде Уральских горнопромышленников. Работал в тарифном комитете при Министерстве финансов и в Особом Совещании по рассмотрению проекта финансовых смет МВД, возглавлял различные ревизионные комиссии. За отличную службу получил ордена: св. Анны II и III степени, св. Станислава II степени, св. Владимира III степени, серебряную медаль в память Императора Александра III, бронзовую медаль за труды по проведению переписи, медаль Красного Креста за период Русско-японской войны 1904-1905.

Участие в работе Столыпинской комиссии позволило М.В. Иславину получить бесценную информацию практического опыта городского управления и местного самоуправления в разных губерниях России, а также завести обширные знакомства. C 1908 и до конца июня 1910 он занимался организационной работой Совета по делам местного хозяйства, и по итогам работы подготовил два тома материалов: первая часть – по волостной, уездной и губернской реформам, вторая часть – по городскому и земскому управлению.

Возглавляя Главное управление по делам местного хозяйства, Михаил Владимирович преобразовал справочное бюро при Главном управлении в справочный отдел при Совете, добавив ему разъяснительные функции. Так у местного самоуправления впервые появилась возможность задавать вопросы напрямую органам власти, при этом быстро (в течение недели) получать ответы и существенно экономить свои расходы, т.к. отпала необходимость командировок их представителей в разные министерства, а некоторым ранее даже приходилось оплачивать своих постоянных поверенных в столице. Михаил Владимирович с его дружелюбием и готовностью помочь на этой должности оказался просто находкой. Также по его инициативе начал издаваться ежемесячный журнал «Известия по делам земского и городского самоуправления», в котором он стал главным редактором. Кроме различных правительственных указов, текст которых не всегда можно было найти на местах, в журнале печатались ответы на наиболее частые вопросы земств. К сожалению, после гибели Столыпина бюро упразднили, хотя земства высоко оценили работу этой справочной службы.

Назначение новгородским губернатором Михаил Владимирович воспринял с большой радостью, этот регион был ему хорошо знаком по работе в Новгородском окружном суде, и он с энтузиазмом приступил к своим новым обязанностям.

Ко всеобщему удивлению, уже в день прибытия, 3 февраля 1913 года, успев до этого побывать на литургии в Софийском соборе, новый губернатор встретился с начальниками отдельных управлений, а на следующий день – со всеми должностными лицами губернии. Ещё через день – со всеми представителями городской Думы (более 100 человек), с которыми потом дольше часа в неформальной обстановке за чаем обсуждал все нужды и пожелания. От них он услышал, что «Новгород беден, торговля в упадке, промышленность совсем отсутствует, доходы городские слабы, а потребности с каждым годом растут»: необходима железная дорога с широкой колеёй, строительство женской гимназии, ремонт городских зданий (особенно полицейских участков и арестантских помещений), есть проблемы с канализацией и освещением улиц, и т.п.». Этим вопросам он и обещал уделить первостепенное внимание.

В подобном интенсивном темпе продолжилась вся его дальнейшая деятельность губернатора – дни были заполнены рабочими встречами с должностными лицами губернского центра и уездов, приёмом посетителей, присутствием на благотворительных мероприятиях, участием в делах различных общественных организаций, в которых он состоял. Как и обещал, вступая в должность губернатора, Михаил Владимирович во всем опирался на закон, разумное управление сочетал с объединением встречных усилий местных должностных лиц в их общей работе. Его широкий диапазон компетенций и весь предыдущий опыт работы в различных комиссиях, ведомствах и обществах очень пригодились, особенно в непростой период Первой мировой войны.

Губернаторы в те годы были перегружены многочисленными обязанностями, работали по 10-12 часов: начальник губернии являлся председателем губернского правления, а также председателем нескольких комитетов (губернского статистического, попечительства о народной трезвости, распорядительного комитета квартирного довольствия войск) и председателем примерно 15-ти различных присутствий, под его подчинением находились все полицейские учреждения. Кроме ревизий гражданских учреждений своего региона, губернаторы лично руководили особым совещанием для дознания по государственным преступлениям, а также проверяли списки мировых судей и присяжных заседателей. С началом Первой мировой войны полномочий у губернаторов прибавилось.

К сожалению, многие бумаги губернаторской канцелярии и жандармского управления были сожжены в начале марта 1917 года приехавшими из Петрограда представителями Временного правительства. Часть оставшихся документов пропала во время ВОВ. Но и по тем немногим, что сохранились, можно воссоздать подробности работы губернского руководства.

Все сопутствующие войне задачи в Новгородской губернии решались быстро и по-хозяйски разумно:

– организовывали отправку мобилизованных (где разместить, чем накормить). После первой же мобилизации губернатор издал специальные циркуляры, чтобы нуждающиеся семьи мобилизованных новгородцев стали получать продовольственные пайки и квартирные пособия. Списки составили всего за несколько дней. Помощь оказали даже внебрачным семьям и лицам, бывшим на иждивении у призванных. Частично для этих пособий использовали деньги, предусмотренные на ремонт Гостиного Двора – этот ремонт решили отложить до конца войны. Только в течение 1915 года в губернии прошло три набора новобранцев и пять мобилизаций ратников, что в сумме составило 61 653 человека. Работать стало сложнее – объём задач увеличился, а численность служащих в управах сократилась. (Например, из 59 земских начальников губернии на военную службу призвали половину).

– принимали беженцев (губернатор с января 1915 года стал председателем Татьянинского комитета по делам беженцев, а с начала 1916 года вообще все обязанности, связанные с беженцами, перешли в ведение губернаторов. С конца июля 1915 года все хлопоты о беженцах включились земства и органы городского самоуправления, создав для этого специальные коллегиальные бюро и волостные комитеты. Через Новгородскую губернию за полгода проследовало около 150 тысяч человек, примерно 20 тысяч осело в ней. Приблизительно треть из них по возрасту и состоянию здоровья нуждались в постоянной материальной поддержке. Их снабжали одеждой и обувью, назначали продовольственные и квартирные пайки, открыли специальные столовые, 6 инвалидных домов, 6 детских приютов и 5 дополнительных школ. Персонал специальных амбулаторий и больниц контролировал также и санитарное состояние жилищ беженцев, поэтому инфекционных заболеваний среди них практически не было. Для всех детей беженцев 31 декабря 1915 в помещении новгородской классической гимназии устроили ёлку с раздачей подарков).

– открывали госпитали для раненых (при поддержке Общества Красного Креста, новгородским отделением которого руководил М.В. Иславин, в августе 1914 г. в губернском центре прошли 1,5 месячные курсы подготовки по уходу за ранеными. После окончания этих курсов жена и дочь губернатора трудились в лазарете Дамского комитета, открытом в здании Дворянского собрания. За короткий срок губернский комитет оборудовал в Новгороде несколько лазаретов, центральную аптеку и вещевой склад. Шить постельное бельё и бельё для раненых помогали служившие в губернской управе дамы и жены губернских чиновников. Сам губернатор являлся ещё и представителем комитета Великой княгини Марии Павловны, который снабжал воинов после лечения в госпиталях бельём и одеждой.

Самую первую партию раненых, 346 человек, прибывших 10 октября 1914 года, встречали торжественно – в присутствии губернатора, духовенства и представителей города. Раненых в Новгород доставлял специальный санитарный поезд из 30 вагонов. На вокзале в Чудово их кормили и по тяжести ранений распределяли в подходящий лазарет. Сведения о свободных койках в лазаретах ежедневно поступали в канцелярию губернатора.

За 1915 год через лазареты Новгородской губернии прошли 23 620 раненых. К 1 января 1916 г. действовало 96 эвакуационных лазарета на 6375 мест. Губернатор обычно присутствовал на открытии новых лазаретов, а также они с супругой часто навещали раненых, беседовали с ними. Местные священники тоже старались чаще там бывать, ведь вдали от своих родных воины нуждались не только в лечении, но и в добром слове).

Марфа Валериановна была верной помощницей своему мужу в общественных и благотворительных делах. Она возглавляла городское Попечительство о бедных и Дамский комитет при новгородском Обществе Красного Креста, организовывала благотворительные музыкальные вечера и сборы пожертвований. Уже через месяц после начала войны Дамский комитет отправил на фронт передвижной госпиталь на 50 коек, а также открыл в Новгороде дезинфекционную станцию. Это позволило избежать не только эпидемий, но и повторных заражений, что в лазаретах других губерний считалось практически нормой. Хороший опыт переняли, и подобные дезинфекционные станции появились и в уездах. Михаил Владимирович при всей своей колоссальной загруженности находил время для переписки с артистами из других городов, которых знал лично, приглашая их выступить в Новгороде, при этом искренне беспокоился об их удобстве – своевременном прибытии и размещении в гостинице. Сохранились его письма и телеграммы об этом.

М.В. Иславин никогда не был номинальным участником общественных объединений, в которых состоял. Будучи почётным членом Новгородского Общества Любителей Древности, он смог получить от государства 2 тысячи рублей на ремонт Спасской башни Кремля при часовне Живоносного Источника. Оценить усилия губернатора можно лишь зная, что на ремонт всего Детинца тогда выделялась 1 тысяча рублей, а с таким финансированием отремонтировать Кремль было невозможно. Также именно по его инициативе правительству отправили ходатайство о возвращении нашему городу названия Великий Новгород.

Государь Николай II говорил о Михаиле Владимировиче как о «хорошем человеке, которого любит». Императрица Александра Феодоровна во время своего визита в Новгород в декабре 1916 передала губернатору от Николая Александровича персональный привет и поклон. И Она, и Великие Княжны очень хвалили потом Иславина за то, как до мелочей было продумано и организовано Их перемещение по городу.

Несомненно, самым сложным для губернатора оказался продовольственный вопрос. Несмотря на всестороннее внимание к этой теме: мониторинг урожайности (чего не встретишь во Всеподданнейших отчётах других губернаторов), контроль за ростом цен, активную совещательную и разъяснительную работу с населением, поездки в уезды, несмотря на своевременные доклады в министерства о сложившейся ситуации и перечни предложений о вариантах решений, несмотря на все его просьбы, а потом даже требования, результат не соответствовал усилиям. К концу 1916 года недопоставка продуктов в нашей губернии достигли значительных размеров. Вполне возможно, что это были не только последствия ошибок правительства в отношении тыла в условиях войны, но и саботажа должностных лиц, заинтересованных в ухудшении продовольственной ситуации в стране. Ведь именно лозунги о хлебе стали формальной причиной начавшихся в конце февраля 1917 года волнений в Петрограде.

Из переписки епископа Алексия Симанского с архиепископом Арсением Стадницким в январе 1917 г. известно о слухах, которые беспокоили тогда губернатора: приехавшие из Петрограда дворяне говорили о каком-то предстоящем новом его назначении и о «газетных вестях» об этом. Возможно, недавний успешный визит Государыни Александры Феодоровны мог повлечь за собой назначение новгородского губернатора на какой-либо пост в правительстве, чего М.В. Иславин, безусловно, был достоин. Слухи слухами, а реальность становилась всё тревожнее. 27 февраля 1917 епископ Алексий писал, что Михаил Владимирович не поехал на съезд в Петроград, как хотел, по нескольким причинам – каким-то личным и из-за беспокойного состояния в столице. Телефонным звонком он попросил епископа дать распоряжение об охране колоколен, чтобы никто не мог туда проникнуть для набата и вызвать беспорядки.

Вот ещё выдержки из писем священника. 3 марта 1917: «Здесь идёт то, что в Петрограде, кажется, уже кончилось… Очень тягостно. Николай Викторович Пятницкий и все его подчинённые арестованы. Кажется, тоже Михаил Владимирович и Иван Васильевич. Марфа Валерьевна и дети – не в своём доме, который подвергся насилию… Я служу и молюсь… Господь да поможет бедной России и да изведёт её из бездны.» 11 марта: «Р.S. Иславиным я послал заказное письмо по адресу Юлии Михайловны. [Петроград, Демидовский переулок, д.4] Мне жаль очень, что я не знал о дне их отъезда».

После упразднения должности губернаторов Временным правительством и приезда из столицы новых представителей власти для Михаила Владимировича и его семьи началась новый период их жизни. То, что они почти сразу уехали из Новгорода, было правильным решением. В соседней Твери губернатора Н.Г. Бюнтинга убили из толпы выстрелом в затылок, когда вели под арест, а губернаторский дворец разграбили. Труп его потом долго лежал на площади, у гауптвахты, а рядом на столбе висело его форменное губернаторское пальто на красной подкладке… Губернаторское пальто Иславина сожгли представители новой власти вместе с бумагами губернаторской канцелярии.

Долгое время считалось, что М.В. Иславин с семьей эмигрировали сразу же после революции, в 1917 году. Но оказалось, что они ещё 8 лет не покидали Родину. Сначала они приехали в Петроград к матери, Юлии Михайловне, которая после смерти мужа проживала со старшей дочерью Любовью Владимировной, фрейлиной Её Высочества княгини Елизаветы Петровны. Но совсем скоро свою семью Михаил Владимирович переправил на Кавказ, к родственникам, где было и спокойнее, и получше с продовольствием. Сам он тоже какое-то время гостил у них в Пятигорске, несколько раз выезжая в Петроград в поисках работы. Некоторые новгородцы в 1917 году встречали бывшего губернатора на петроградских улицах и даже утверждали, что он работает на Невском проспекте в каком-то банке.

По воспоминаниям княгини А.Н. Голицыной, устроив своих в Пятигорске, Михаил Владимирович поселился вместе с престарелой матерью в Царском Селе. Княгиня подробно и с юмором рассказала о сложностях дворянской жизни после революции, полуголодном существовании, постоянных обысках и грабежах, которые назывались «конфискацией в пользу фронта». Во время одного из обысков в её царскосельском доме им позвонил Иславин. Он не представился человеку, снявшему трубку и назвавшему себя слугой Александры Николаевны – догадался об обмане, т.к. знал, что у княгини была всего одна служанка, и в другой день пришёл к ним сам, беспокоясь об их судьбе. Если ориентироваться на воспоминания княгини Голицыной, то Юлия Михайловна Иславина умерла в 1918 году. Позже Михаил Владимирович поехал к своей семье на Кавказ, по счастливой случайности в одном санитарном поезде с детьми княгини. Другого способа перемещаться по стране, кроме санитарных поездов, тогда не было. Точно год поездки установить не удалось (1919 или 1920). Возможной причиной поездки могли быть похороны внезапно умершего в 1919 году от тифа С.В. Тиличеева мужа родной сестры Марфы Валериановны, Варвары, у которых они и жили всё это время (С.В. Тиличеев после возрождения Старорусского минерального водного курорта долгое время управлял курортом Кавказские Минеральные воды, а с 1916 г. стал председателем Пятигорской городской Думы), либо двухнедельный арест Марфы Валериановны Пятигорским ВЧК в 1920 году. Между 1920 и 1922 семья воссоединилась в Петрограде. В 1922 году архиерей Алексий Симанский в переписке с митрополитом Арсением Стадницким упомянул, что на днях почувствовал себя как в Новгороде, потому что среди прихожан «в […] подворье» были «все Иславины», к которым он после службы и трапезы зашел в гости.

К 1922 году относятся и воспоминания настоятеля Казанского собора Николая Чукова, как к нему на обед заходил Михаил Владимирович: «Обед прошёл непринуждённо, в разговоре принимали участие все, что особенно приятно, ибо обыкновенно в подобных случаях разговор сосредотачивается только около митрополита и на церковные темы, а присутствие Иславина (бывшего новгородского губернатора и члена нашего приходского совета) и Ядрышева (моего товарища по гимназии) внесло разнообразие». Приходил к нему М.В. Иславин и 27 апреля того же года на обед в честь 25-летний юбилея его священства.

Членство М.В. Иславина в приходском совете Казанского собора пришлось на тот период, когда государство изымало церковные ценности. Хорошее знание законов и изобретательность приходского совета помогало довольно долго сохранять Казанский собор от варварского разграбления, но и этот храм подвергся вандализму.

Михаил Владимирович Иславин в те годы после работы в петроградском табачном тресте перешёл в банк помощником фининспектора. В адресной книге Петрограда за 1924 г. он значился кассиром. Какое-то время числился сотрудником Института экономических исследований, где принимал участие в подготовке финансовой энциклопедии под ред. И.А. Блинова и А.И. Буковецкого (написал статьи о кассах земского и городского кредита, а также о комитете по делам земельного кредита.) Данную энциклопедию издали в 1924 г.

По свидетельству его старших детей, отношение Михаила Владимировича к советской власти было неоднозначным и не обсуждалось.

Все эти годы он переписывался со своей младшей сестрой Ольгой (в замужестве Рыжовой), которая вместе с мужем инженером уехала в Париж ещё в 1917. Скорее всего, именно она помогла семье брата оформить въездные документы, ведь для этого требовалось поручительство кого-либо из постоянно проживающих во Франции. Иславиным удалось эмигрировать, получив разрешение на выезд лично от М.И. Калинина. В 1925 году семья Иславиных уже жила в Париже, дочери Марфа и Мария уехали с родителями. Сын Владимир со своей женой и дочерью остались в Москве, как и старшая дочь Варвара, вышедшая замуж в 1920 году за Сергея Эйлера и тоже успевшая родить. Её мужу, несмотря на дворянское происхождение, советская власть предложила хорошее место, по профессии он был инженер-нефтяник. Владимир лояльно относился к новой власти и даже какое-то время служил в Красной Армии, занимаясь продовольственным обеспечением (был начальником распределения и заместителем уполномоченного Кисловодского отдела Упродторгуба). К сожалению, впоследствии он не избежал репрессий как «сын губернатора», но благодаря отчаянным действиям его супруги Марии, написавшей письма Сталину и Берии, был освобождён из лагеря и вернулся домой. С родителями после их эмиграции Владимир связь не поддерживал – в его положении это становилось дополнительным риском.

Материальное положение русских эмигрантов во Франции было сложным, а 1930-е годы стали для многих финансово самыми тяжёлыми. Для Михаила Владимировича ещё и морально – в 1933 году умерла его любимая жена Марфа, в 1934 – брат Лев. Тесно друживший с ним П.П. Менделеев, потерявший на какой-то период работу, в те годы спасся от депрессии написанием мемуаров, изданных под названием «Свет и тени в моей жизни». К сожалению, он упомянул о друге в своей очень подробной книге всего несколькими строками: «Особенно приятны посещения старых товарищей по Правоведению – М.В. Иславина и братьев Базилевич. Пятьдесят пять лет дружеских отношений! Сколько милых, бодрящих воспоминаний!». Не исключено, что об этом минимальном упоминании его попросил сам Михаил Владимирович – по воспоминаниям знавших его людей он всегда оставался очень скромным человеком.

В Париже Михаил Владимирович продолжал быть членом Правления Общества бывших воспитанников Императорского училища правоведения, и выступал на собраниях Объединения, проходивших по понедельникам. Например, очередное собрание в 1937 году, где он читал доклад, проходило по адресу rue Boissiere, 40. 5 марта 1937 года он написал своему давнему другу ещё по училищу правоведения, П.П. Менделееву: «Не был на правоведческом собрании, так как не люблю и брезгаю последним лектором». Вместо этого он предпочел пойти в гости к Свечиным, которые пригласили его в тот день на обед. Скорее всего, имелась ввиду семья Владимира Свечина, третьего Председателя Союза ревнителей Памяти Императора Николая II (одна из дочерей Иславиных была замужем за однофамильцем, Григорием Свечиным, сыном морского офицера А.А. Свечина. К слову, Григорий Свечин также состоял членом Союза ревнителей).

С 1937 года Иславин стал членом Правления Союза ревнителей Памяти Императора Николая II, созданного в Париже ещё в 1922. Поначалу это объединение действовало как молитвенный орден, для узкого круга единомышленников. Но с приходом в 1936 году нового председателя Союза (им стал В.В. Свечин) в него стали активно добавляться участники, желающие внести свой вклад в дело восстановления доброй памяти погибшего российского Царя. Члены Союза печатали статьи в газетах с перечислением реальных фактов из воспоминаний тех, кто был лично с Ним знаком, писали и издавали книги, проводили тематические встречи, собирали архив свидетельств и документов, касавшихся Государя Николая II, а также книги о России. Постепенно скопилась огромная библиотека (больше 400 листов только названий единиц хранения), но вот подходящего помещения для нее не было, в основном всё хранилось в коробках. В 1937 году Михаила Владимировича попросили заняться библиотекой, её систематизацией и прочими необходимыми действиями. Прежний библиотекарь к тому времени уже довольно долго болел. Вряд ли можно было бы найти лучшую кандидатуру для такой работы с документами, чем Иславин. Вместе с новыми обязанностями его сразу ввели в состав Правления Союза. Вся работа в Союзе ревнителей исполнялась без оплаты. Финансовый вопрос всегда стоял остро – членские взносы (по 10 франков) практически нищие русские эмигранты платили плохо. В 1938 году М.В. Иславина назначили казначеем Союза.

В сентябре 1937 года Михаил Владимирович на три недели попадает в больницу, и 30 сентября просил Павла Павловича навестить его дома: «Меня наконец выпустили. Но рана ещё не закрылась, каждые два дня доктор делает мне перевязку. Я ещё, должно быть, долгое время не смогу выходить. Очень рад буду видеть тебя у себя. Зайди ко мне непременно, и чем скорее, тем лучше. У меня к тебе есть небольшое дело». Вскоре выясняется и причина его настойчивого приглашения: «Посылаю тебе прошение на имя совета Правоведской кассы, прошу дать ему ход и поддержать. Я не пособие прошу, а ссуду, каковую уплачу в срок. Моё слово верно. Только указанная мною сумма может вывести из тяжёлого положения, в котором мы благодаря моей болезни находимся. Всё не теряю надежды, что ты меня навестишь. Когда мне позволят выйти совсем я не знаю, но не скоро. Целую ручки Ираиде Ивановне, а тебя обнимаю. Поддержи меня. Твой Иславин». В следующем письме он уже благодарит друга за добрые хлопоты о нём, так как получил чек на 600 франков.

Был ли он автором своих собственных мемуаров? Уверена, что такие записи он делал, и очень надеюсь на чудо их обнаружения. Повод надеяться – одно из его писем к П.П. Менделееву, отправленное ещё в январе 1932: «Любезный друг Павел Павлович! Боясь, что, отправив в Прагу мои записи, они там затеряются, я в настоящее время их переписываю, чтобы иметь 2 экземпляра. Как только перепишу, принесу тебе. Имеешь ли ты какие-либо известия из Праги? Будут ли они нам платить? Если они принципиально решили никому не платить, то не стоит им что-либо посылать». Многие эмигранты тогда писали воспоминания, и созданный в Праге Русский заграничный исторический архив стал их собирать, принимая в дар или выкупая рукописи и важные документы. Созданный на средства меценатов, позже архив получил финансирование от чехословацкого министерства иностранных дел. С осени 1931 г. представителем Русского Заграничного исторического архива в Париже был П.П. Менделеев.

До преклонных лет Михаил Владимирович являлся старостой Свято-Никольской церкви при Русском доме Сент-Женевьев-де-Буа. Престарелым эмигрантам, проживающим в Русском доме, по возрасту трудно было посещать церковь за пределами, поэтому для них организовали домовую Никольскую церковь. Во время служб он продавал свечи у свечного ящика и принимал поминания. По воспоминаниям протоиерея Бориса Старка, «был чрезвычайно скромным и благожелательным человеком». Жил там же, в Русском доме. Умер 8\21 августа 1942 года, когда вовсю полыхала Вторая мировая война. Похоронен на кладбище в Сент-Женевьев-де-Буа. После его смерти старостой церкви при Русском доме стал П.П. Менделеев.

Ольга Осетрова,

представитель Союза ревнителей Памяти Императора Николая II

в Великом Новгороде.

Статья подготовлена специально для «Нашей Державы».

Ссылка на «НД» обязательна.