Санкт-Петербург, 9 июля – Наша Держава. Имя Василия Семёновича Садовникова занимает одно из центральных мест в ряду художников, посвятивших свои работы изображению Санкт-Петербурга.

Он прожил долгую жизнь. И если ранние его акварели и литографии запечатлели русскую столицу времён А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, то на поздних предстает Петербург Ф. М. Достоевского и Н. Г. Помяловского.

Самая знаменитая работа художника, “Панорама Невского проспекта” (1830-е), известная в истории искусства как “Панорама Садовникова”, первоначально было выполнена в акварели почти 16-метровой длины, затем переведена на литографский камень и выпущена издателем А. М. Прево. Правую (теневую) сторону Невского литографировал в 1830 г. И. А. Иванов, левую (солнечную) – П. Иванов в 1835 г.

Точность, с которой Садовников запечатлел главную улицу столицы, вызывала восхищение современников, считавших, что художник создал “самый похожий портрет… красавца Невского проспекта”. В этой зрелой работе Садовникова проявились главные особенности его творчества. Точность, можно сказать, документальность в изображении городского пейзажа не лишает его виды поэтического настроения. Петербург в передаче Садовникова – живой город, населённый множеством людей разных сословий.

Жизнь столичного города художник наблюдал с детства. Крепостной княгини Н. П. Голицыной, послужившей Пушкину прообразом старой графини в “Пиковой даме”, Садовников в числе домашней челяди жил в её петербургском доме. Вольную он получил лишь в начале 1830-х гг., после смерти княгини.

В то время тридцативосьмилетний Садовников был уже известным художником. Способности к рисованию у Садовникова проявились рано. По-видимому, определённое влияние оказал на него старший брат Пётр, будущий академик архитектуры, мальчиком отданный в обучение к А. Н. Воронихину, известному архитектору и академику перспективной живописи.

Вид Аничкова моста через Фонтанку, середина XIX века

Огромное значение для Садовникова имело его участие в 1823-27 гг. в раскрашивании литографированных видов Петербурга и окрестностей, издаваемых ОПХ. Благодаря этому обществу, оказывавшему поддержку многим талантливым крепостным, Садовников познакомился с художниками и литографами, которые в дальнейшем сыграли немаловажную роль в его судьбе.

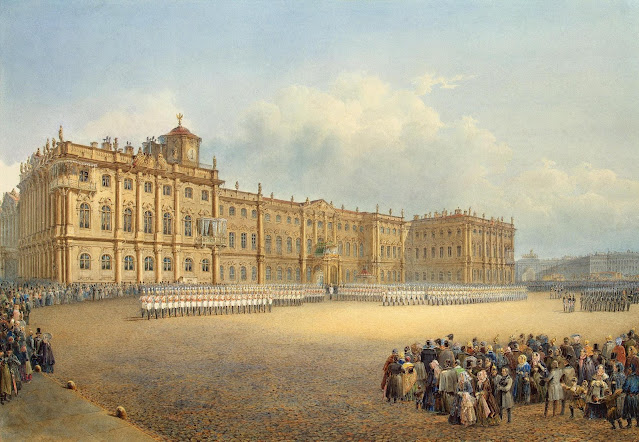

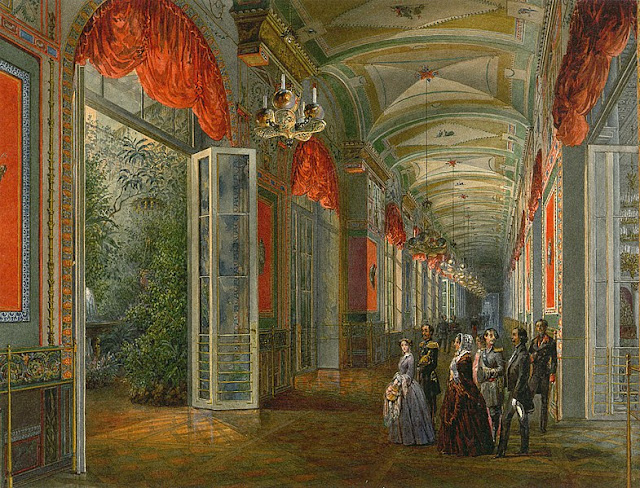

Александровский зал в Зимнем Дворце, 1855-1857 г.г.

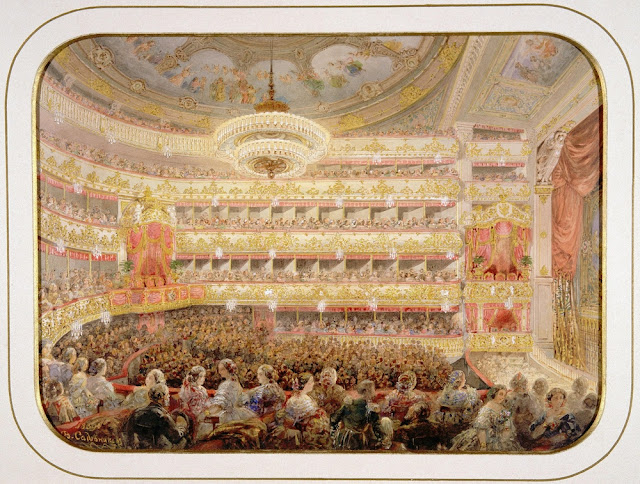

Садовников был неплохим жанристом и мастером изображения интерьеров. Кроме того, он много путешествовал по России: бывал в Москве, Ревеле, Вильно, Гельсингфорсе, Новгороде и Тамбове. Последний известный ныне лист Садовникова, изображающий интерьер крестьянской избы, датирован 1873 г. и имеет надпись: “Тамбов”.

Вид арки Главного Штаба зимой, 1830-е г.г.

Наследие Садовникова насчитывает несколько сотен листов. Среди них не только законченные композиции, но и множество подготовительных рисунков, а также натурные зарисовки с такими, например, пометками художника: “День был ясный, солнечный”. На протяжении десятилетий творческая манера Садовникова менялась. В 1840-х гг. им написаны самые удачные акварели. Для них характерны ювелирная проработка деталей и тонкое, гармоничное цветовое решение. К концу 1850-х гг. Садовников уже работал иначе: рисунок его стал свободнее, смелее, цвет – активнее. Отдельные листы отличаются излишне открытым цветом, почти пестротой.

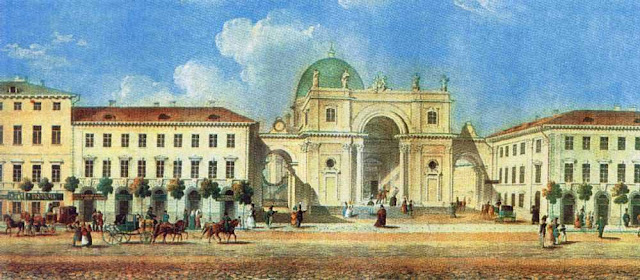

Вид строящегося Исаакиевского собора со стороны Большой Морской улицы, 1841 г.

Вместе с тем мастерство художника заметно выросло. Некоторый упадок наблюдается лишь в 1860-х гг., но Садовников тем не менее продолжал активно работать. Так, в 1862 г. он выполнил панораму Петербурга с Пулковских высот для конкурсного альбома акварелей к 100-летнему юбилею Академии Художеств. Скончался художник в почтенном возрасте и был похоронен в Петербурге на Митрофаньевском кладбище.

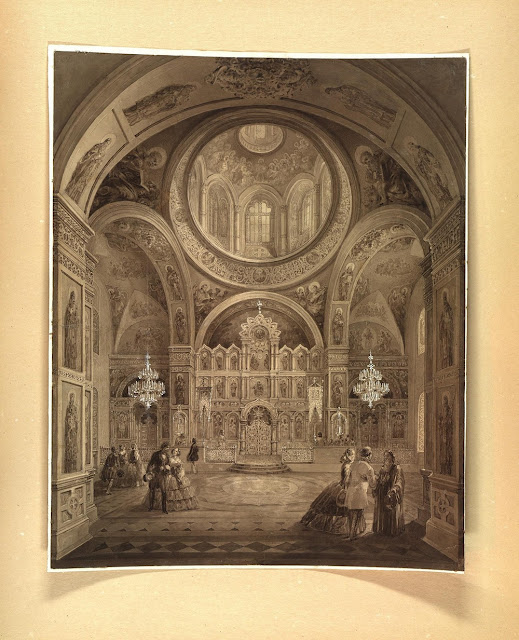

Интерьер церкви, 1860-е г.г.

Интерьер костела Тринитариев